- Wissen

- Quelle: Campus Sanofi

- 13.09.2024

Morbus Gaucher Therapie

Morbus Gaucher gemeinsam therapieren

Auf dieser Website finden Sie

- alle relevanten Informationen über die Behandlung des Morbus Gaucher

- mit der Enzymersatztherapie oder

- mit der Substratreduktionstherapie, sowie

- Wissenswertes über Faktoren, die für den Therapieerfolg entscheidend sind, um besser aktiv entscheiden und handeln zu können.

Die lysosomale Speicherkrankheit Morbus Gaucher ist mit zwei unterschiedlichen Therapieansätzen spezifisch behandelbar. Die Prognose ist für Patient:innen mit Behandlung gut. Wichtig ist, dass die Therapie möglichst frühzeitig beginnt, bevor irreversible (Organ-)Schädigungen entstehen.1,2

Durch die Therapie

- lassen sich die Organvergrößerungen weitgehend rückgängig machen,

- die Blutwerte normalisieren sich,

- die Knochenveränderungen bilden sich teilweise zurück, und auch

- die Schmerzen verschwinden bei einem Teil der Patient:innen.

- Die Lebensqualität steigt bzw. normalisiert sich.1,3,4

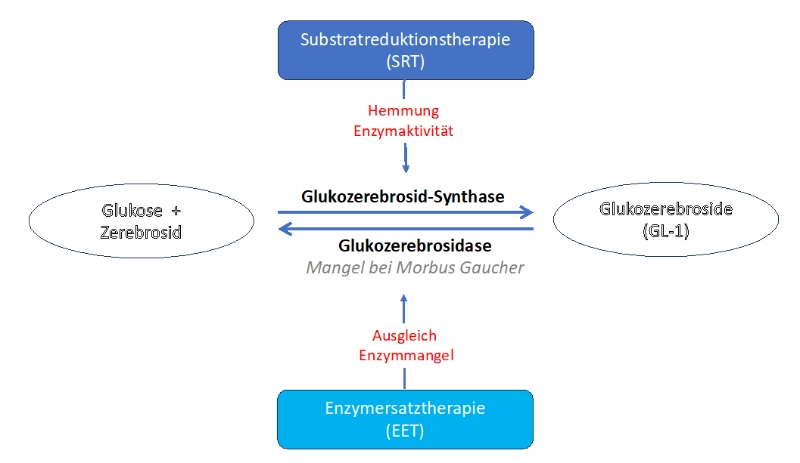

Die beiden Therapieansätze – die Enzymersatztherapie (EET) und die Substratreduktionstherapie (SRT) – haben unterschiedliche Wirkmechanismen und Darreichungsformen.1,5,6

Therapien in der Entwicklung

Darüber hinaus befinden sich weitere Therapieansätze in der Entwicklung. Geforscht wird unter anderem an:

- Chaperontherapie: Hier soll ein kleines Molekül (sog. Chaperon) dazu beitragen, dass fehlgefaltete Glukozerebrosidase in die richtige Form gebracht wird, sodass sie ihre Funktion erfüllen kann. Die Chaperontherapie ist nur bei bestimmten Mutationen im Gen für die Glukozerebrosidase möglich.

- Gentherapie: Hier besteht das Ziel darin, dass veränderte Gen für die Glukozerebrosidase durch ein gesundes Gen zu ersetzen.1

Aktuell ist nicht abzusehen, ob bzw. wann diese Therapieansätze als Medikamente zur Verfügung stehen werden.

Bei Betroffenen mit Morbus Gaucher besteht ein Ungleichgewicht zwischen Auf- und Abbau von Glukozerebrosiden, einem Bestandteil von Zellmembranen. Sie werden aufgrund einer erblichen Verminderung der Aktivität des Enzyms Glukozerebrosidase nicht ausreichend abgebaut und akkumulieren besonders in den Lysososmen der Makrophagen, die eine wichtige Rolle bei der Entsorgung von alternden Zellen spielen. Die angeschwollenen Makrophagen findet man besonders in der Milz, in der Leber und im Knochenmark; sie werden als Gaucher-Zellen bezeichnet.1,7 Das Ziel beider Therapieansätze ist es, das gestörte Verhältnis zwischen Auf- und Abbau von Glukozerebrosiden wieder ins Gleichgewicht zu bringen:

- Bei der Enzymersatztherapie (EET) wird biotechnologisch hergestellte Glukozerebrosidase regelmäßig (in der Regel alle 2 Wochen) als intravenöse Infusion zugeführt. Ziel ist es, den Enzymmangel auszugleichen.5

- Bei der Substratreduktionstherapie (SRT) wird die Produktion der Glukozerebroside gehemmt und somit dem bei Morbus Gaucher eingeschränkten Abbau angepasst. Die Substratreduktionstherapie wird täglich oral als Kapseln eingenommen.6

Therapieansätze bei Morbus Gaucher, nach 1,5,6

Für die EET stehen zahlreiche Untersuchungen aus mehr als zwei Jahrzehnten zur Verfügung. Sie zeigen unter anderem, dass sie die Knochenbeteiligung positiv beeinflussen kann. Diese spielt für die Patienten häufig eine wichtige Rolle, weil sie entscheidend zur Morbidität beiträgt.4,8-11

3.1 Infusionen in der Arztpraxis oder als Heimtherapie

Bei der Enzymersatztherapie erfolgen die intravenösen Infusionen in der Regel alle zwei Wochen.5Die Infusion kann in Arztpraxen und unter bestimmten Voraussetzungen, falls gewünscht, auch als Heimtherapie durchgeführt werden. Dafür delegiert die Ärzt:in die Infusion an eine geschulte Pflegekraft, die die Betroffenen zuhause besucht und die Infusionen dort durchführt.

3.2 Einnahme zu Hause

Bei der Substratreduktionstherapie nehmen Patient:innen das Medikament täglich selbst zuhause als Kapsel ein.6

Für beide Ansätze sind teilweise unterschiedliche medizinische Voraussetzungen zu beachten.5,6 Unabhängig von der Applikationsart bleiben regelmäßige Kontrollen bei einer spezialisierten Ärzt:in unverzichtbar.

Durch die heute verfügbaren Therapien kann es für die überwiegende Mehrheit der an Morbus Gaucher Erkrankten möglich sein, trotz ihrer Erkrankung ein weitgehend normales Leben zu führen. Für einen Therapieerfolg ist dabei mit entscheidend, dass die Entscheidung für eine bestimmte Therapie zwischen behandelnder und behandelter Person gemeinsam getroffen wurde.

4.1 Therapiegerüst durch regelmäßige Infusionstermine

Bei der EET wird durch die regelmäßigen (meist zweiwöchigen) Infusionstermine ein zeitliches Gerüst für die Therapie vorgegeben, bei dem automatisch regelmäßige Kontakte zwischen den Betroffenen und der Arztpraxis bzw. der Heiminfusionskraft stattfinden. Dadurch hat die Ärzt:in eine gute Einsicht in die Adhärenz, während die Patient:innen sich vor allem darum kümmern müssen, die Infusionstermine einzuhalten. Eventuelle Fragen oder Probleme lassen sie sich im Rahmen dieser Kontakte schnell und unkompliziert klären.

4.2 Selbstmanagement bei oraler Einnahme

Dagegen können Patient:innen bei der oralen Medikamenteneinnahme mehr Unabhängigkeit und Selbstständigkeit gewinnen – für manche gleichbedeutend mit einer Steigerung der Lebensqualität. Gleichzeitig ist aber auch mehr Selbstmanagement gefragt: So sind die Patient:innen selbst für die regelmäßige Einnahme und zum Beispiel auch die rechtzeitige Nachbestellung eines Rezepts verantwortlich. Ebenso dafür, aktiv einen Termin zu vereinbaren, falls eine Frage oder ein Problem auftritt.

4.3 Maßnahmen zusätzlich zur Morbus Gaucher Therapie

Wie alle chronisch Kranken sollten auch Betroffene mit Gaucher besonders gut auf sich Acht geben. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung und Bewegung. Ärztlicherseits ist auf einen umfassenden Impfschutz zu achten.

- Knochenmanifestationen: Ob mit Blick auf die Knochenmanifestationen eine zusätzliche Therapie mit Bisphosphonaten oder Kalzium sinnvoll ist, muss im individuellen Fall entschieden werden. Individuell können eine Physiotherapie sinnvoll oder auch orthopädische Eingriffe nötig werden. Bei Schmerzen ist eine Schmerztherapie wichtig.

- Krebsrisiko: Betroffene mit Morbus Gaucher haben ein im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhtes Risiko für bestimmte Krebserkrankungen, darunter für das multiple Myelom, Lymphome und Leberzellkarzinome; auch monoklonale Gammopathien unklarer Signifikanz (MGUS) kommen häufiger vor.12 Daher sind eine regelmäßige Überwachung sowie die Wahrnehmung von Krebsvorsorgemaßnahmen wichtig.

- Morbus Parkinson: Darüber hinaus erkranken Gaucher-Patient:innen häufiger an Morbus Parkinson als die Allgemeinbevölkerung. Das gilt in geringerem Maße auch für heterozygote Träger:innen von Gaucher-Mutationen – also die Eltern und ggf. Geschwister von Betroffenen.13 Es sollte daher verstärkt auf Anzeichen geachtet werden, um möglichst früh intervenieren zu können.

- Depressionen: Wie häufig bei chronischen Erkrankungen können auch bei Morbus Gaucher Depressionen auftreten. Auch darauf ist zu achten, um therapeutisch intervenieren zu können.

-

Mistry PK et al. Mol Gen Metab 2017; 120: 8-21

-

Mistry PK et al. Am J Hematol 2007; 82: 697-701

-

Lukina E et al. Am J Hematol 2019; 94: 29-38

-

Weinreb NJ et al. Mol Genet Metab 2021; 132: 100-111

-

Boven L et al. Am J Clin Pathol 2004 Sep; 122(3):359-69

-

Weinreb NJ et al. Mol Genet Metab 2021; 132: 100-111

-

Weinreb NJ et al. J Inherit Metab Dis 2013; 36: 543-553

-

Sims KB et al. Clin Genet 2008; 73: 430-440

-

Wenstrup RJ et al. J Bone Miner Res 2007; 22: 119-126

-

Charrow J et al. Clin Genet 2007; 71: 205-211

-

Rosenbloom BE et al. Am J Hematol 2022; 97: 1337-1347

-

Do J et al. Mol Neurodegener 2019; 14: 36

-

Cox TM et al. Blood 2017; 129: 2375-2383

-

Dingermann T, Richling I. Pharmazeutische Zeitung 2018; 35: 38-48

Header-Foto: © Getty Images MAT-DE-2202245-V3.0-08/2025