- Wissen

- Quelle: Campus Sanofi

- 12.09.2024

Morbus Pompe Definition

Morbus Pompe ist eine seltene, autosomal-rezessiv vererbte Stoffwechselkrankheit aus der Gruppe der lysosomalen Speichererkrankungen. Sie äußert sich als progredient verlaufende Myopathie, die die Skelett-, Atem- und bei infantilem Beginn auch die Herzmuskulatur beeinträchtigt. Die Morbus Pompe Symptome und der Morbus Pompe Krankheitsverlauf sind individuell unterschiedlich und können zu andauernder Behinderung führen.1,2

Betroffene, die bereits im Säuglingsalter erkranken, versterben unbehandelt meist innerhalb des ersten Lebensjahres. Bei späterem Beginn der Erkrankung droht den Patient*innen die Abhängigkeit von Rollstuhl und Beatmungsgerät. Sie haben eine langfristig reduzierte Lebenserwartung.1-3Die Inzidenz des Morbus Pompe wird auf ca. 1:40.000-1:200.000 geschätzt.4

Ursache Enzymmangel

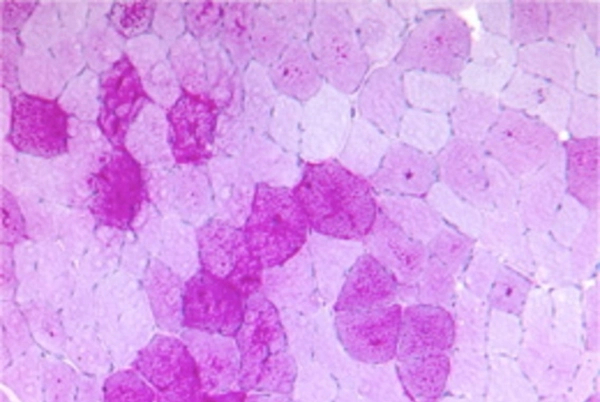

Die Erkrankung beruht auf einem genetisch bedingten Mangel oder dem völligen Fehlen des lysosomalen Enzyms saure α-1,4-Glukosidase (GAA, saure Maltase). In der Folge kommt es zu einer Akkumulation von Glykogen, vor allem in der Muskulatur; zusätzlich spielt eine gestörte Autophagie bei der Pathogenese eine Rolle.1,2,4

In der Folge werden zunächst einzelne Zellen und zunehmend im Verlauf das gesamte Muskelgewebe in seiner Funktion beeinträchtigt.1,2,4 Einmal eingetretene Schäden sind meist irreversibel.5

Morbus Pompe ist somit eine Glykogenspeichererkrankung und zählt zu den hereditären metabolischen Myopathien.1Er ist unter anderem auch als saurer Maltase-Mangel (englisch: Acid Maltase Deficiency, AMD), α-1,4-Glukosidase-Mangel, saurer α-Glukosidase-Mangel oder Glykogenose Typ II bekannt. Der ICD10 Code für die Diagnose Morbus Pompe lautet E74.02.

Abb.: Nachweis vermehrter Glykogeneinlagerung in einigen Muskelfasern (PAS-Färbung des M. vastus lateralis links). (Bildquelle: Institut für Neuropathologie, Universitätsklinik Mainz)

Abb.: Krankheitsprogression bei lysosomalen Speicherkrankheiten wie Morbus Pompe im Modell

Therapie

Seit die erste Enzymersatztherapie im Jahr 2006 zugelassen wurde, sind weitere spezifische Therapien, z.B weiterentwickelte Enzymersatztherapien oder Gentherapien, zugelassen worden oder aktuell noch in der klinischen Entwicklung. Zusätzlich bleibt eine symptomatische Morbus Pompe Begleittherapie unverzichtbar.

-

Hirschhorn R, Reuser AJJ. McGraw Hill, 2001:3389-3420

-

Kishnani PS et al. Genet Med 2006; 8: 267-288

-

Hagemans ML et al. Neurology 2004; 63: 1688-1692

-

Kohler N et al. Neurotherapeutics 2018; 15: 928-942

-

Hundsberger T et al. Schweiz Arch Neurol Psychiat 2010; 161:55–59

Header-Foto: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH MAT-DE-2302548-V2.0-04/2024