- Articolo

- Fonte: Campus Sanofi

- 28 ott 2025

Esofagite Eosinofila Pediatrica: Le Prime Linee Guida Italiane

La pubblicazione delle prime linee guida italiane per la gestione dell’esofagite eosinofila (EoE) in età pediatrica segna un momento storico per la gastroenterologia infantile. Redatte dalla Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP), con il supporto delle principali società italiane dell’adulto (AIGO, SIGE, SIED), queste raccomandazioni rappresentano un documento scientifico di riferimento, basato su evidenze e pensato per colmare un vuoto clinico importante.

Esofagite Eosinofila: Una Malattia in Crescita

L’EoE è definita come una malattia cronica immuno-mediata di tipo 2, caratterizzata da sintomi esofagei e infiltrazione eosinofila. La sua incidenza è in aumento, con una prevalenza che raggiunge 1 caso ogni 1000 abitanti nei paesi occidentali. I soggetti più a rischio sono maschi e bambini con malattie atopiche. Le evidenze scientifiche più recenti suggeriscono che l’uso precoce di PPI e antibiotici sia associato con il successivo sviluppo di EoE

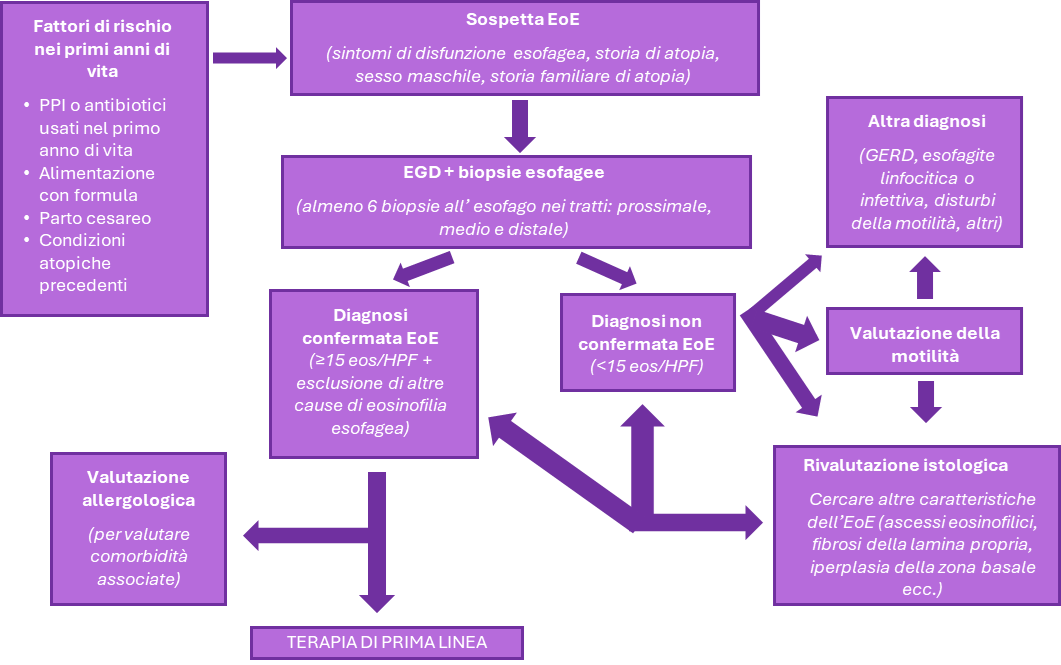

Diagnosi

La diagnosi dell’esofagite eosinofila (EoE) in età pediatrica richiede un approccio multidimensionale che combini valutazione clinica, esame endoscopico e analisi istologica. Le linee guida italiane SIGENP 2025 sottolineano l’importanza di considerare tutti e tre questi aspetti per una diagnosi accurata e per la definizione del fenotipo della malattia. In questo contesto, l’EREFS (EoE Endoscopic Reference Score) e l’EoEHSS (EoE Histology Scoring System) rappresentano strumenti essenziali per una valutazione standardizzata e riproducibile della malattia.

Valutazione Clinica

I sintomi dell’EoE variano significativamente in base all’età del bambino:

- Neonati e lattanti: rigurgito, vomito, rifiuto dell’alimentazione, difficoltà a crescere.

- Bambini in età prescolare: dolore addominale, nausea, sintomi simil-reflusso.

- Età scolare e adolescenti: disfagia, impatto del bolo alimentare, dolore toracico non correlato alla deglutizione.

Valutazione Endoscopica

Lo score EREFS (acronimo di Exudates, Rings, Edema, Furrows, and Strictures) è uno strumento diagnostico sviluppato per standardizzare la valutazione endoscopica dell’esofago nei pazienti con esofagite eosinofila (EoE). L’EREFS consente di classificare in modo sistematico le alterazioni mucosali osservate durante l’endoscopia, facilitando la diagnosi, il monitoraggio e la valutazione della risposta terapeutica.

Il sistema si basa su cinque caratteristiche endoscopiche principali, da cui deriva il nome stesso:

- Essudati (Exudates): placche biancastre sulla mucosa esofagea

- Anelli (Rings): pieghe concentriche che possono causare restringimento del lume

- Edema (Edema): mucosa pallida con perdita della normale vascolarizzazione

- Solchi (Furrows): solchi longitudinali che attraversano la mucosa

- Stenosi (Strictures): restringimenti fissi del calibro esofageo

Queste caratteristiche vengono valutate in termini dipresenza e severità.

È importante infine sottolineare che circa il 20–25% dei pazienti pediatrici può presentare un esofago endoscopicamente normale, motivo per cui l’endoscopia deve sempre essere accompagnata da biopsie multiple per conferma istologica.

Valutazione Istologica

Per la diagnosi di EoE, è necessario ottenere un picco di conta degli eosinofili ≥15 per campo ad alto ingrandimento (eos/hpf) in una o più biopsie esofagee. L’EoEHSS (acronimo di Eosinophilic Esophagitis Histology Scoring System) è uno strumento istologico avanzato che consente una valutazione più completa e standardizzata dell’attività della malattia rispetto alla sola conta degli eosinofili, che può risultare insufficiente nei casi borderline o in fase di monitoraggio terapeutico.

Il sistema valuta otto caratteristiche istopatologiche associate all’EoE (1. Conta degli eosinofili; 2. Degranulazione eosinofila; 3. Iperplasia dello strato basale; 4. Spongiosi; 5. Microascessi eosinofili; 6. Stratificazione eosinofila superficiale; 7. Allungamento delle papille vascolari; 8. Fibrosi della lamina propria), ciascuna secondo una scala di severità ed estensione, permettendo una rappresentazione quantitativa e qualitativa dell’infiammazione e del rimodellamento tissutale.

La diagnosi dell’esofagite eosinofila (EoE) in età pediatrica, secondo le linee guida SIGENP 2025, richiede quindi un approccio integrato che includa sintomi clinici, reperti endoscopici ed istologici. Gli score EREFS (endoscopico) ed EoEHSS (istologico) non solo facilitano la diagnosi e la definizione del fenotipo della malattia, ma sono anche strumenti fondamentali per monitorare la risposta alla terapia e valutare il controllo della malattia nel tempo. È inoltre essenziale eseguire biopsie multiple, anche in presenza di endoscopia normale, per evitare diagnosi mancate.

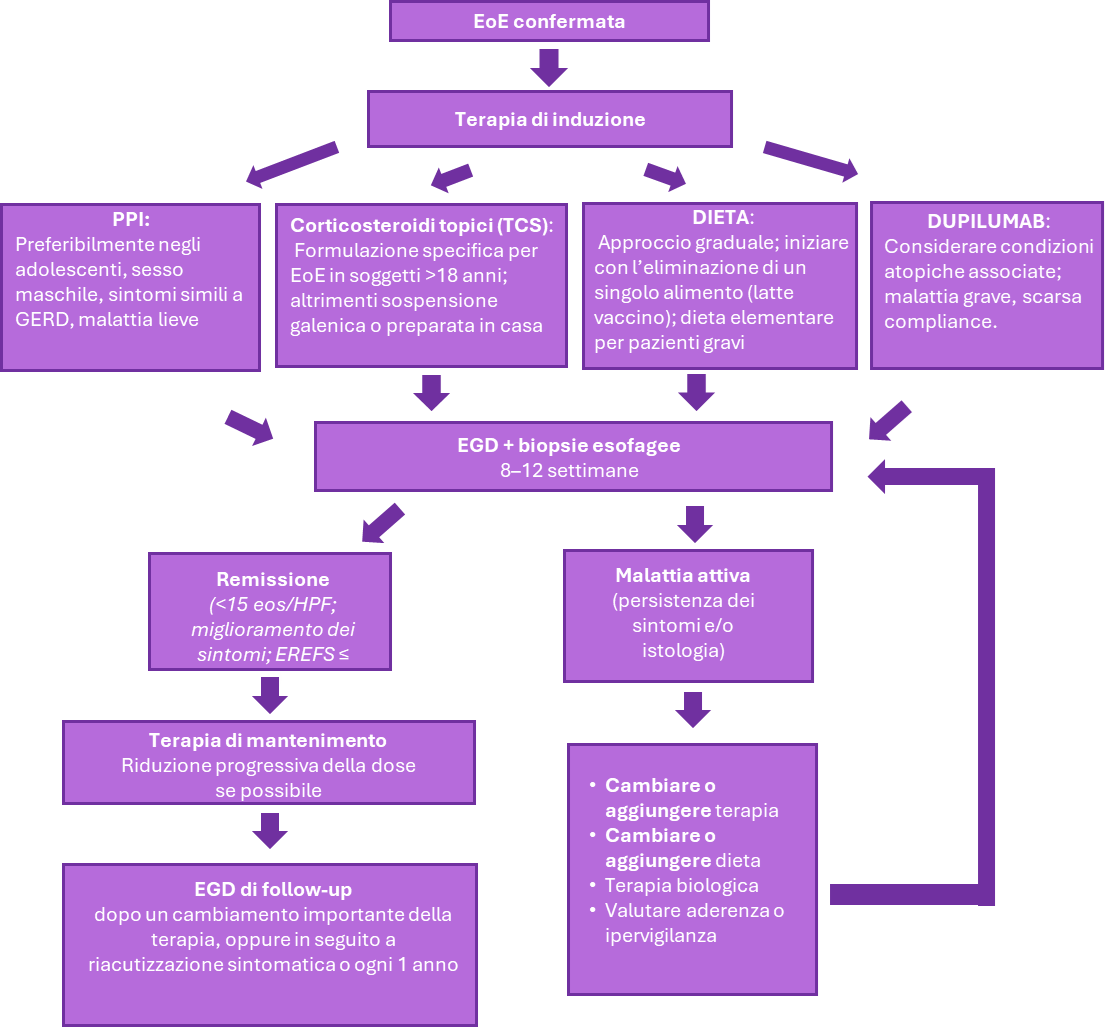

TERAPIA

La gestione terapeutica dell’EoE nei bambini si basa su un approccio multidimensionale che mira a migliorare i sintomi, ridurre l’infiammazione e prevenire complicanze come la fibrosi esofagea. Le opzioni di trattamento si articolano in diverse categorie: terapie convenzionali (PPI/TCS), dieta, terapie biologiche e, nei casi più gravi, dilatazione endoscopica.

-

Tra le terapie convenzionali, gli inibitori della pompa protonica (PPI) rappresentano spesso la prima scelta, soprattutto nei casi lievi o con sintomi simili al reflusso gastroesofageo. I PPI hanno dimostrato efficacia nel ridurre l’infiammazione e migliorare i sintomi. Tuttavia, il loro uso prolungato richiede una particolare attenzione per via dei possibili effetti collaterali, come alterazioni del microbiota o disturbi dell’assorbimento dei nutrienti.

Un’altra opzione farmacologica è rappresentata dai corticosteroidi topici (TCS), come budesonide e fluticasone, somministrati per via orale in forma viscosa o nebulizzata. Tuttavia, le formulazioni commerciali di corticosteroidi topici (budesonide orodispersibile in compresse) sono approvate solo per i soggetti di età superiore ai 18 anni. Nei pazienti pediatrici, è quindi necessario ricorrere a preparazioni galeniche specifiche, che permettano un’adeguata somministrazione e adesione alla mucosa esofagea. Questi farmaci sono efficaci nel ridurre l’infiltrazione eosinofila e migliorare la sintomatologia, in particolare la disfagia. Se ne suggerisce l’uso nei soggetti con caratteristiche infiammatorie più pronunciate sulla base dell’EREFS. Dopo la fase di induzione, si raccomanda una riduzione graduale del dosaggio per identificare la minima dose efficace per mantenere la remissione, minimizzando gli effetti collaterali a lungo termine, tra cui la candidosi.. Si raccomanda il monitoraggio del cortisolo nei bambini che ricevono terapia ad alto dosaggio per periodi prolungati.

- La terapia dietetica è considerata tra i trattamenti di prima linea per l’EoE. L’approccio preferito è quello “step-up”, che inizia con l’eliminazione di un singolo alimento, solitamente il latte vaccino, ritenuto il principale responsabile. Se non si ottiene remissione, si procede con l’eliminazione di più alimenti (fino a sei). Questo metodo ha il vantaggio di ridurre il numero di endoscopie necessarie e migliorare l’aderenza del paziente. La remissione viene valutata tramite biopsie esofagee, poiché i sintomi da soli non sono sufficienti per confermare il controllo della malattia. Si rende necessaria una valutazione periodica dello stato nutrizionale per prevenire la malnutrizione nel lungo termine.

- I farmaci biologici rappresentano una risorsa terapeutica avanzata. Studi recenti ne hanno evidenziato l’efficacia sia nei bambini che negli adolescenti, con miglioramenti significativi sia sul piano istologico che clinico. Si suggerisce che in casi selezionati di malattia severa o in presenza di comorbidità atopiche multiple, la terapia biologica potrebbe essere considerata come opzione di prima linea.

- Infine, nei pazienti con restringimenti esofagei persistenti, non responsivi alla terapia medica, può essere indicata la dilatazione endoscopica, che si è rivelata sicura ed efficace. Tuttavia, questa procedura non risolve l’infiammazione sottostante e deve essere accompagnata da una terapia di mantenimento.

La scelta del trattamento deve essere personalizzata, tenendo conto del fenotipo clinico, delle preferenze del paziente e della famiglia e della presenza di comorbidità. È fondamentale un approccio multidisciplinare che coinvolga gastroenterologi, pediatri, allergologi e dietisti, con un’adeguata educazione del paziente e della famiglia per garantire l’aderenza e il successo a lungo termine.

Qualità della vita nei pazienti pediatrici con EoE

L’EoE è una malattia cronica che, oltre ai sintomi fisici, può compromettere il benessere psicologico e sociale dei pazienti pediatrici. Le linee guida SIGENP 2025 evidenziano come la qualità della vita (HRQoL) sia influenzata dalla severità dei sintomi, dall’attività biologica di malattia, e dal tipo di trattamento, in particolare dall’approccio dietetico. Per questo motivo, si raccomanda di monitorare la HRQoL con strumenti validati come il questionario PedsQL (almeno alla diagnosi e prima della transizione alle cure per adulto), coinvolgendo anche i genitori, che talvolta sottovalutano il disagio vissuto dai figli.

Transizione alle cure dell’adulto

La transizione dei pazienti adolescenti dai centri pediatrici a quelli per adulti è un processo delicato e ancora poco strutturato per l’EoE. Le linee guida suggeriscono di iniziare a pianificarla già in adolescenza, con un approccio personalizzato che tenga conto della maturità del paziente e della sua consapevolezza della malattia. È fondamentale una collaborazione multidisciplinare tra i vari specialisti, coinvolgendo sia i gastroenterologi pediatrici che quelli adulti, al fine di garantire una continuità assistenziale ed evitare interruzioni che possano compromettere la gestione della malattia.

MAT-IT-2502275