- Evento

- Fuente: Campus Sanofi

- 31 oct 2025

Consenso emergente sobre el cribado poblacional en diabetes tipo 1

Conoce los principales avances y reflexiones sobre el cribado poblacional para la detección precoz de la diabetes tipo 1 autoinmune (DT1), presentados en el simposio internacional “The Emerging Consensus for Population Level Screening to Detect Early Stage Type 1 Diabetes” 1, celebrado en el marco del congreso EASD el pasado mes de septiembre en Viena, bajo la moderación de la Dra. Anastasia Albanese-O’Neill. Durante la sesión, expertos internacionales abordaron los beneficios, retos y estrategias para implementar programas de cribado eficaces y equitativos, con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano y el manejo de la enfermedad.

Hacia un consenso internacional en cribado poblacional

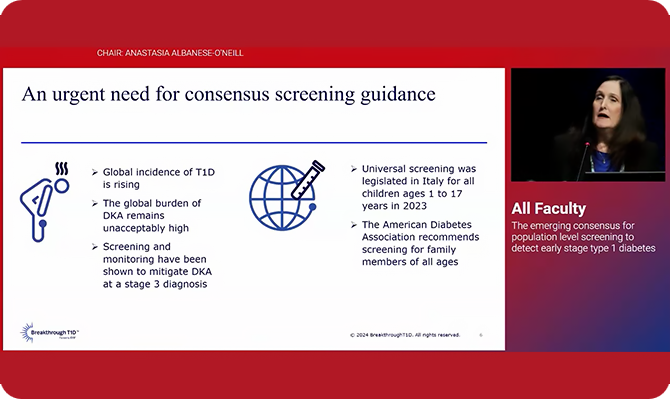

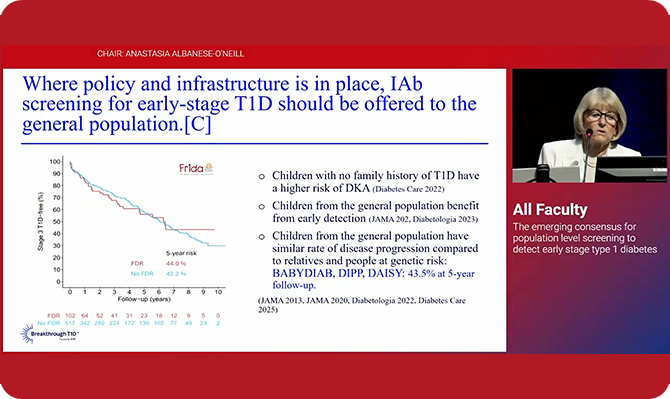

La Dra. Anastasia Albanese-O’Neill, representante de Breakthrough DT1, abrió el simposio destacando el creciente consenso internacional sobre la necesidad de implementar cribado poblacional para detectar DT1 en fases tempranas. Explicó el modelo de tres estadios de progresión de la enfermedad y subrayó que, aunque los antecedentes familiares aumentan significativamente el riesgo, la mayoría de los casos se producen en personas sin historial familiar, lo que refuerza la necesidad de ampliar el cribado a toda la población.

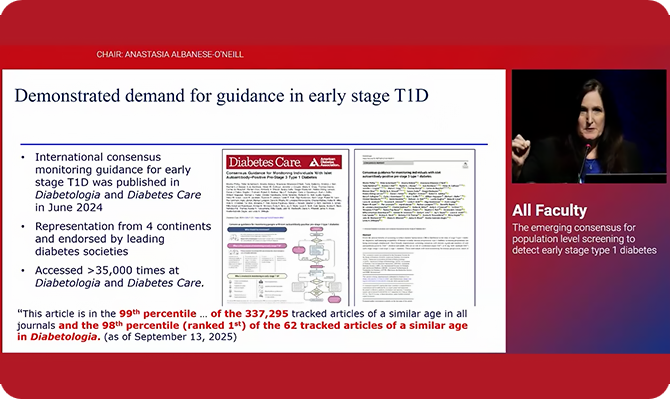

Durante su intervención, presentó un documento de consenso internacional sobre monitorización en estadios tempranos, ampliamente consultado y valorado, y anunció que su equipo está desarrollando nuevas guías de cribadomediante un proceso estructurado de consenso, cuya publicación está prevista próximamente.

Beneficios, riesgos y métodos disponibles para el cribado

El Prof. Marian Rewers abordó los beneficios clínicos del cribado precoz, como la posibilidad de monitorizar la progresión hacia la disglucemia, ofrecer educación gradual a las familias y reducir drásticamente las tasas de cetoacidosis diabética (CAD) en el momento del diagnóstico, pasando del 40–60% al 2–4%. Los pacientes cribados presentan niveles más altos de péptido C y valores más bajos de HbA1c al diagnóstico, lo que favorece un mejor control glucémico a largo plazo y una mayor calidad de vida.

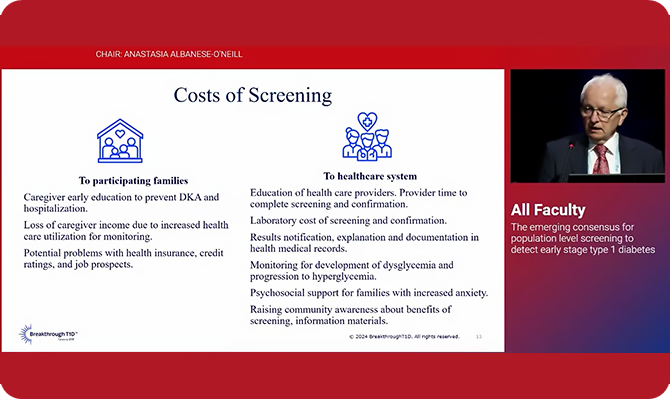

También se discutieron los posibles efectos adversos del cribado, como el malestar físico por las extracciones, el impacto psicológico, los falsos positivos o negativos y los costes para las familias y los sistemas sanitarios. El profesor subrayó que estos riesgos pueden mitigarse mediante programas educativos, seguimiento estructurado y el uso de técnicas específicas. No obstante, señaló que el tiempo requerido y el posible estigma social siguen siendo aspectos relevantes.

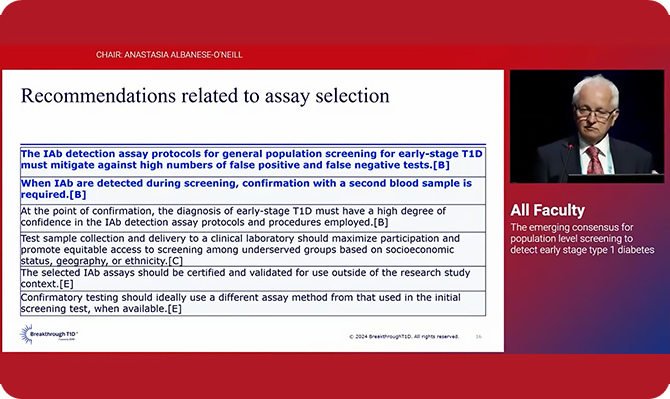

En cuanto a los métodos de detección de autoanticuerpos, se revisaron cinco técnicas principales: RBA, Bridge ELISA, ECL Bridge assay, ADAP y LIPS, destacando sus diferencias en sensibilidad, especificidad y aplicabilidad. Rewers insistió en que el cribado óptimo debe equilibrar sensibilidad y especificidad, y que es esencial confirmar los resultados antes de diagnosticar los estadios 1 o 2 de la enfermedad.

¿A quién debemos cribar, a qué edad y con qué frecuencia?

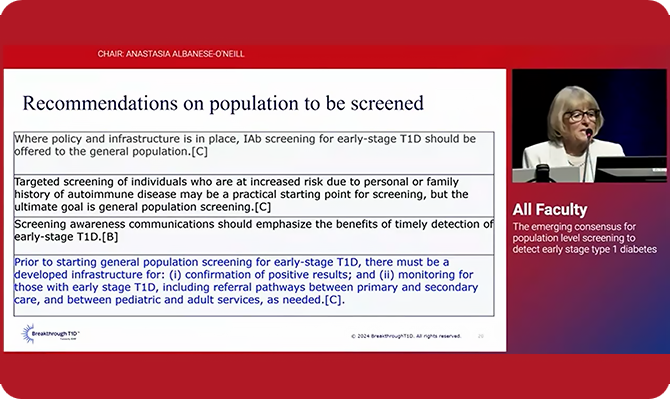

La Prof. Anette-Gabriele Ziegler presentó evidencia que respalda el cribado en población general, mostrando que los niños sin familiares con DT1 tienen tasas de progresión similares (42–43% a cinco años) a los que sí tienen antecedentes, pero presentan mayores tasas de complicaciones como la CAD. Por ello, defendió que estos niños se beneficiarían igualmente del diagnóstico precoz.

Se propusieron calendarios específicos de cribado para niños que nunca han sido testados, con flexibilidad para integrarlos en actividades de salud pública ya existentes. En adultos, la profesora adoptó una postura más cautelosa, reconociendo que la evidencia aún es limitada, aunque los datos recientes del estudio TrialNet muestran tasas de progresión similares entre adultos y niños con DT1 en estadio 2.

¿Dónde debe realizarse el cribado y cómo comunicar los resultados?

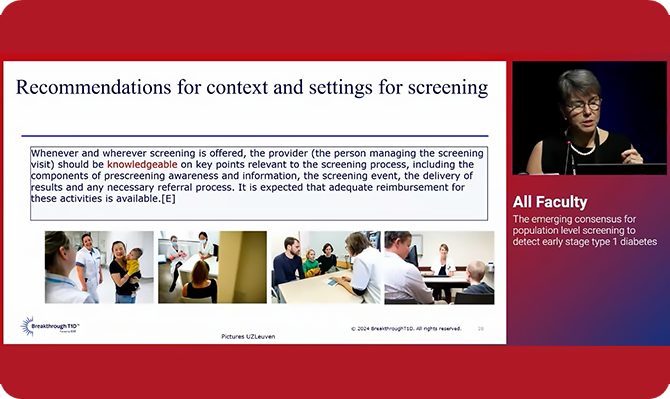

La Prof. Chantal Mathieu presentó recomendaciones de consenso sobre la implementación del cribado, destacando la importancia de integrar la detección de autoanticuerpos en actividades rutinarias de salud pública, como las campañas de vacunación o las revisiones pediátricas, para garantizar un acceso equitativo en todos los grupos sociales, étnicos y territoriales.

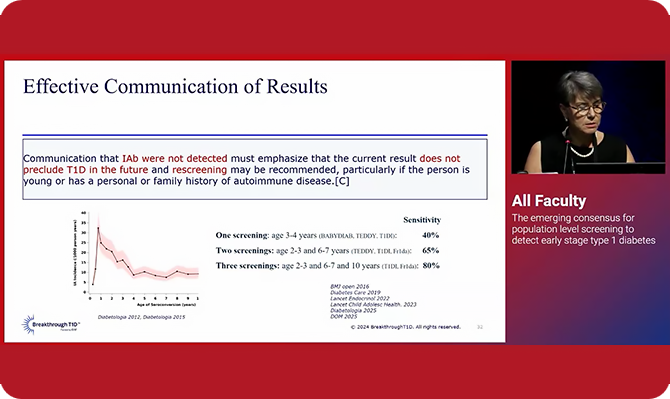

Subrayó que el personal implicado debe conocer todo el proceso, desde la información previa al cribado hasta la entrega de resultados y derivaciones, y que debe recibir una compensación adecuada por su labor. En cuanto a la comunicación de resultados, recomendó utilizar un lenguaje claro y neutral, evitar generar ansiedad innecesaria, ofrecer canales de contacto directo para resolver dudas y estar atentos a posibles reacciones emocionales que requieran apoyo profesional.

Finalmente, la profesora Mathieu señaló las lagunas existentes en la evidencia actual, como el significado clínico de los autoanticuerpos únicos, los entornos óptimos para el cribado, la progresión de la enfermedad en poblaciones no blancas y la dificultad para predecir la evolución individual. Concluyó que el futuro del cribado pasa por aplicar la medicina de precisión para lograr un seguimiento personalizado.

Referencias

- 61st EASD Annual Meeting, Vienna, Austria, 16–19 September 2025. European Association for the Study of Diabetes (EASD). Sesión: The Emerging Consensus for Population Level Screening to Detect Early Stage Type 1 Diabetes. Ponentes: Anastasia Albanese-O'neill, Marian Rewers, Anette-Gabriele Ziegler, Chantal Mathieu

MAT-ES-2503325 V2 – Octubre 2025